水星の核は大きい

藤浩明 (地磁気世界資料解析センター・准教授)

太陽に最も近い惑星である水星の金属核は,かなり大きい(その半径が惑星半径の約75%に相当する)とされており,実際にそうであるらしい。地球の核・マントル境界が地下約3000kmに存在し,地球の平均半径が6400km程度である事を考えると,半径比だけ取り上げれば,水星のそれは地球の1.3倍以上はある事になる。

では,水星の核の大きさは,どうやって決定されているのだろうか?地球の場合,人間が地殻と呼ばれる固体地球最上層に位置する「薄い殻」の上にしがみついて生きているので,地面の動き,すなわち,地動の直接測定が可能であり,地球内部や表面を伝わって来る地震波を精密に観測する事ができる。地球の核半径が平均半径の約55%を占めている事や,地球中心核が溶けた外核と固体の内核からなっている事などは,地震学的なデータに基づいて定量的に決定されていると言ってよい。

しかし,地球外の惑星や衛星については,地震波の直接観測が非常に限定されているか,或いは,ほぼ不可能である為,その内部構造は地球ないしその近傍からの天文観測や惑星探査機がもたらすデータを用いて決定する他ない。幸い惑星探査機高度では,重力や磁場のようなポテンシャル場の観測が可能である為,その内部構造はこれらのデータを使えば惑星や衛星内部の密度構造および電気的構造を推定する事ができる。

と前置きがすっかり長くなってしまったが,本稿では惑星探査機が測定した磁場3成分データを用い,どのようにして惑星中心核の大きさを推定するか,を例に取って「天体内部で起きている電磁誘導現象」について説明してみたいと思う。

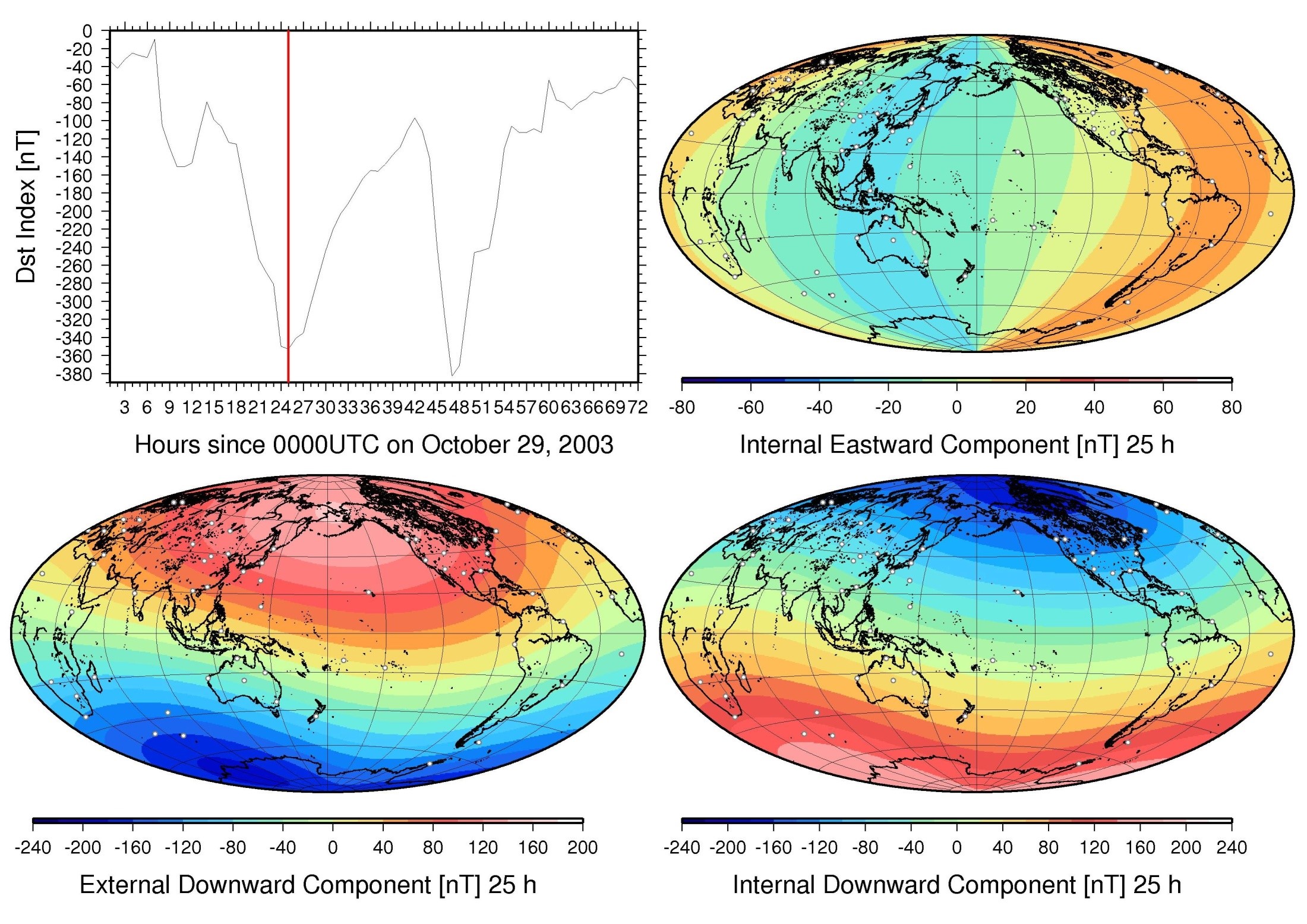

次の図1は,磁気嵐[1]が発生して地磁気の活動度が高まった時期に,地表面で観測された地磁気3成分データを「内外分離」してみたものである。図中左上に示されているDst指数は,中緯度に位置する世界4箇所の地磁気観測所で観測された地磁気水平成分の時間変化を平均して算出される指数で(Dst指数の説明:京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター),主に磁気圏における電磁場擾乱の目安になる。図中の赤縦線部分のようにDst指数が負に大きく振れる程,磁気嵐が発達して激しくなっていると考えてよい。面白い事にこの時の外部磁場鉛直成分(左下)と内部磁場鉛直成分(右下)の空間分布は逆になっている。何故このような事になるかと言うと,左下図の磁場が地球の外から掛かった時,それと反対向きの磁力線が地球の内部で作られ,外部からの磁力線が地球内部へ侵入できないようにしようとする働きが地球にはあるからである。すなわち,地球の核やマントルが導体である為,外から磁場の時間変化が掛かると,ファラデーの電磁誘導の法則に従って地球内部に渦電流が流れて,侵入して来る外部磁場を打ち消そうとする。これが所謂「天体内部電磁誘導」であり,地球に限らずその内部に導体層を持つ惑星やその衛星に,外部から磁場変化が加われば必ず起きる現象である。

図1:地球磁場の内外分離例。左上から右下にかけて,地磁気活動度を表す代表的な指標の1つであるDst指数,地球内部起源の地磁気東西成分[2],地球外部起源の地磁気鉛直成分,地球内部起源の地磁気鉛直成分を示しており,単位はいずれもnT(ナノテスラ[3])である。

ある外部磁場変化に対して内部磁場がどれだけ作られるかは,その天体が持つ導体としての性質に依る為,例えば図1の左下に対する右下の「比」を求めれば,その天体の内部にどのくらい電気が流れ易いかが推定できる事になる。水星の核の大きさ等も,まさにこうしたやり方で求める事ができる。つまり,

内部起源の磁場 ≒ 対象とする天体の導電性 × 外部起源の磁場

という図式が成り立つ為,その天体の導電性を推定するには「外部起源の磁場に対する内部起源の磁場の比」を求めれば良く,これが地球惑星科学において測定した磁場三成分時間変化の『内外分離』が重要になる理由である。

実際に,地球その他の惑星や衛星近傍で観測された磁場の内外分離をどのようにして逐次行うのかは,やや専門的に過ぎ本稿の範囲から逸脱してしまう。しかし,正確さを犠牲にして大雑把に言えば,地球の下層大気中,或いは,惑星や衛星が持つ磁場の勢力圏内(それぞれの磁気圏の中)など,伝導電流が無視できる場所で,それ程速くない磁場の時間変化を,その大局的な空間分布が押さえられるくらい広い領域で観測できれば,内外分離を一定時間間隔毎に行う事が可能になり,各天体表面に対応する閉曲面(≒球面)の外に起源を持つ磁場と中に起源を持つ磁場に測定データを分ける事が可能になる。この便利で強力な方法は,C. F. ガウスという不世出の天才が19世紀前半に編み出して地球磁場に応用したのが最初であるが,その歴史的経緯について興味がある読者は,筆者の拙文(地磁気世界資料解析センターNews No. 151)を参照されたい。

次に内外分離を用いて,実際に水星の核半径を求めた例を表1に示す。解析に使用したデータは,人類史上初めて水星の極軌道に投入された周回探査機MESSENGERがもたらした16年分の磁場3成分時系列である。表1には,その内の最初の5年分の解析結果が示してある。ただし,5年と言っても,1水星年は地球日で数えれば88日しかないので,地球で言えば1年強の時間しか経っていない。表中,g10は内外分離で得られた磁場の中で最も波長が長い軸双極子項を,Rcoreは水星の核半径を,ω1とω2は各々周期1年と半年(水星年で)に対応する角周波数を表している。軸双極子項g10が年によって違っているのは,元々水星が持っている固有磁場の軸双極子項(≒190 nT)に,外部磁場変化に伴う誘導項が加わっている為である。2年目の1年周期の場合のように,解析した期間によっては核半径が求められない事もあるが,16水星年分を平均してみれば2011km±180kmという値が得られ,平均値自体は重力その他のデータを使用して決定された水星核半径と良く一致する。ただし,1つ注意しておかなければならない事は,天体内部電磁誘導を用いて決定できるのは,あくまで

導体の電気伝導度 × 導体の大きさ

に相当する量だと言う事である。観測された磁場の内外比から核半径を求める際には,水星中心核の電気伝導度として鉄とニッケルの合金のそれに当たる106S/mを仮定しているので,内外比を核半径に換算できているのである。

| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| g10(nT) | -188 | -183 | -184 | -189 | -203 |

| Rcore(ω1)(km) | 2224 | Err | 2114 | 2165 | 2097 |

| Rcore(ω2)(km) | 1928 | 1745 | 1439 | 1283 | 1690 |

このように,地表や宇宙空間における自然磁場変化を測定する事によって,地球をはじめとする惑星やその衛星の内部を覗き見る事ができる。本稿で紹介した「内外分離」以外にも,天体表面で電場と磁場の同時観測が可能な場合には,測定した電磁場成分間の短周期における相関を利用する地磁気地電流法(MagnetoTelluric法; MT法)など別の方法を適用する事もできる。MT法は現在世界で最もよく使われている電磁探査法であるが,その原理をいち早く発見したのは寺田寅彦とその教え子であった事もここで是非付言しておきたい(日本人による世界最初のMT法論文に関しては,次の6つのPDFを参照されたい: 地磁気世界資料解析センターNews No. 135, No. 136, No. 138, No. 139, No. 140, No. 141)。本稿を読んで,太陽系の天体とその近傍で起きている電磁気現象に少しでも興味を持って頂けたら望外の幸せであるし,第二,第三の寺田寅彦が京大地惑から誕生する事を切に願う次第である。

[1] 磁気嵐は短時間で地磁気が大きく変動する現象で,命名したのはフンボルト・ペンギンの名の由来にもなったドイツの地理学者/探検家であるアレクサンダー・フォン・フンボルトとされている。図1で取り上げたのは,2003年10月末に起きた大きな磁気嵐,別名「ハロウィーン嵐」である。

[2] 地球を含めて土星までの惑星の固有磁場は軸対称性が強く,かつ,自転軸と双極子軸のなす角がそれほど大きくない為,外部磁場あるいは惑星内部の電気的構造の三次元性が高くないと,大きな磁場東西成分は現れない。従って,磁場の東西成分は,外部磁場や地球内部構造の複雑さ(三次元性)の目安になる。

[3] T(テスラ)は,磁束密度の国際単位であり,エジソンと同時期に活躍したセルビア人発明家のニコラ・テスラに因む。1ナノテスラは,1テスラ(Wb/m2)の10億分の1の大きさを表す。

[4] 京都大学理学研究科地球惑星科学専攻平成29年度修士論文(地球物理学分野)。

MENU

MENU