大は小を兼ねるか? 〜宇宙塵の科学入門〜

野口 高明(宇宙地球化学講座・教授)

はじめに

大は小を兼ねるとは,「大きい物は小さい物の代わりとしても使える。小さい物より大きい物のほうが使い道が広く役に立つというたとえ」(故事ことわざ辞典より)であることはよくご存じのことと思います。ここでは,大は小を兼ねない例として,私が20年以上にわたって研究している地球外起源の塵の話をしたいと思います。

太陽系の惑星と惑星の間の空間(惑星間空間)はすかすかのように思われますが,ごく少量の固体微粒子(塵,ダスト)が存在しています。これが今日の話の主人公です。 なお,こうした固体の粒だけが惑星間空間に存在するわけではありません。太陽の最外層の薄い大気であるコロナは100万度という高温であり,陽子,ヘリウムの原子核,電子などからなるプラズマという状態になっていて,惑星間空間に流れ出しています。これを太陽風といいます。

どのくらいの量の塵が地球にやってくるのか

惑星間空間には塵はどのくらい存在するのでしょうか。塵を平均密度2 g/cm3の直径100 µmの球と仮定すると,地球軌道付近では1 km3あたり約10個存在するといった程度です。そんなわずかですが,惑星間の空間は広いので,太陽系の地球近傍から太陽までの空間にはかなりの数になります。光害のないところでは,それらの塵によって,淡い帯状に太陽光が散乱されているのが観測されます。これを黄道光といいます。

塵は太陽の周りを公転しています。ところが,それらの小ささのために思わぬ事が起きます。太陽光が力(輻射圧)を塵に及ぼすことで塵は角運動量を失い,徐々に太陽に近づいていきます。光が輻射圧を及ぼすことは結構昔から知られています。夏目漱石の三四郎を読んだことがあるひとなら,野々宮さんが理科大学で三四郎に光が力を及ぼす実験を見せる場面があったのを覚えている人がいるかも知れません。この力は小さいため,塵の大きさが数百µm程度以下になると効果を発揮するようになります。そして,地球よりも太陽から遠いところで塵が発生すれば,その塵は輻射圧のために角運動量を失い徐々に軌道半径を縮められて,いつか地球軌道にまでやってくるのです。以下の文章では,地表にまで到達した地球外起源の塵のこと宇宙塵ということにします。

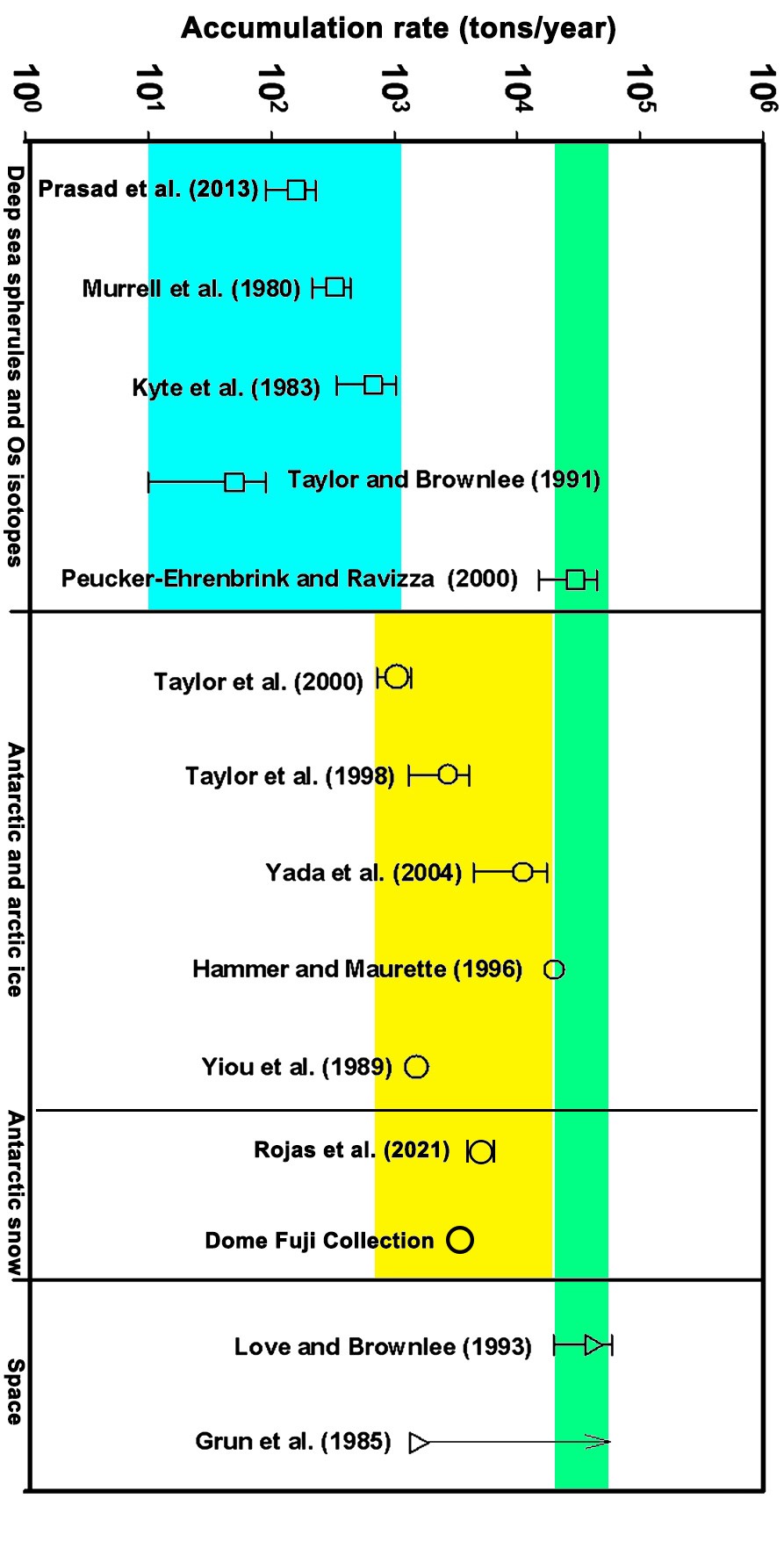

(図1)にいろいろな方法で推定された宇宙塵の地表への降下率の推定値をまとめたものを載せました。(図1)の上段は,深海底から回収される泥に入っていた宇宙塵を集めてそれらの質量と深海底泥の堆積期間を使って推定して求めた宇宙塵の年間降下量と,深海底泥を分析して得られるオスミウムという白金族元素の量と同位体比を用いて求めた宇宙塵の年間降下量が載せられています。深海底から回収される宇宙塵は,地球外の塵が大気に突入した際に大気を圧縮(断熱圧縮)して大気が高温になったせいで,塵が融かされて球状になったあと冷えかたまったものです。これらをスフェルールといいます。深海底泥から回収されるスフェルールということで,深海底スフェルールともいいます。19世紀に行われたチャレンジャーVI世号の航海の際にすでに報告されています。中段には南極(一部はグリーンランド)の氷に含まれる宇宙塵を集めてそれらの質量と宇宙塵が含まれていた氷が何年分の雪が氷に相当するかを推定して求めた宇宙塵の年間降下量と,南極の雪に含まれる宇宙塵を集めてそれらの質量と何年分の雪にふくまれていたかを調べて求めた宇宙塵の年間降下量です。南極の氷や雪から回収される宇宙塵のことは南極微隕石(Antarctic micrometeorites: AMMs)といいます。大気に突入した際に完全に融けたスフェルールから全く溶けていないものまで含まれます(図2)。下段は,人工衛星の表面に地球外の塵(マイクロメテオロイド)が高速衝突してできた微小な衝突痕(クレーター)の解析から得られた地球外の塵の年間の地球への衝突量です。

図1:いろいろな方法で推定された微小地球外物質の地表への降下率の推定値。

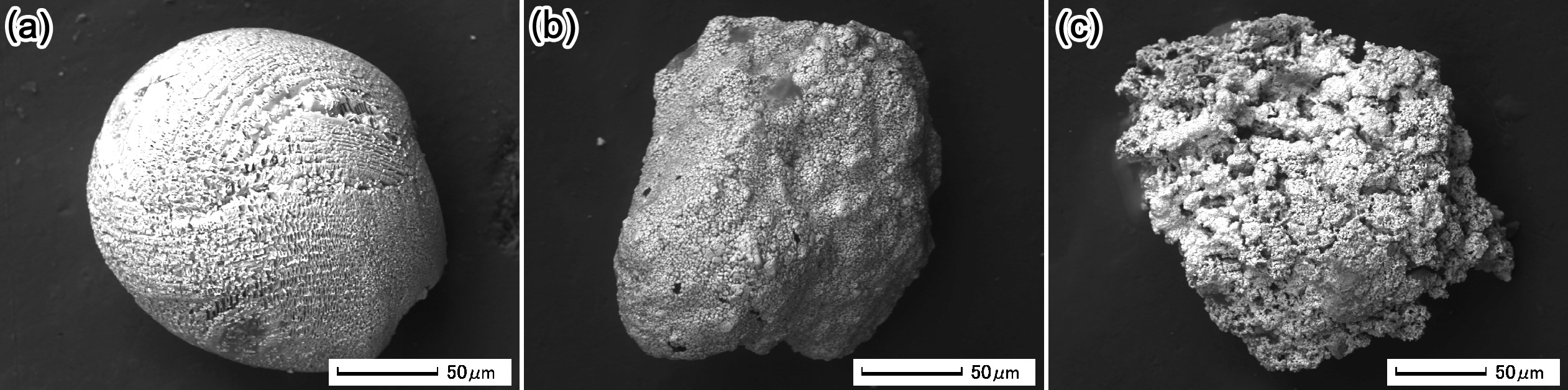

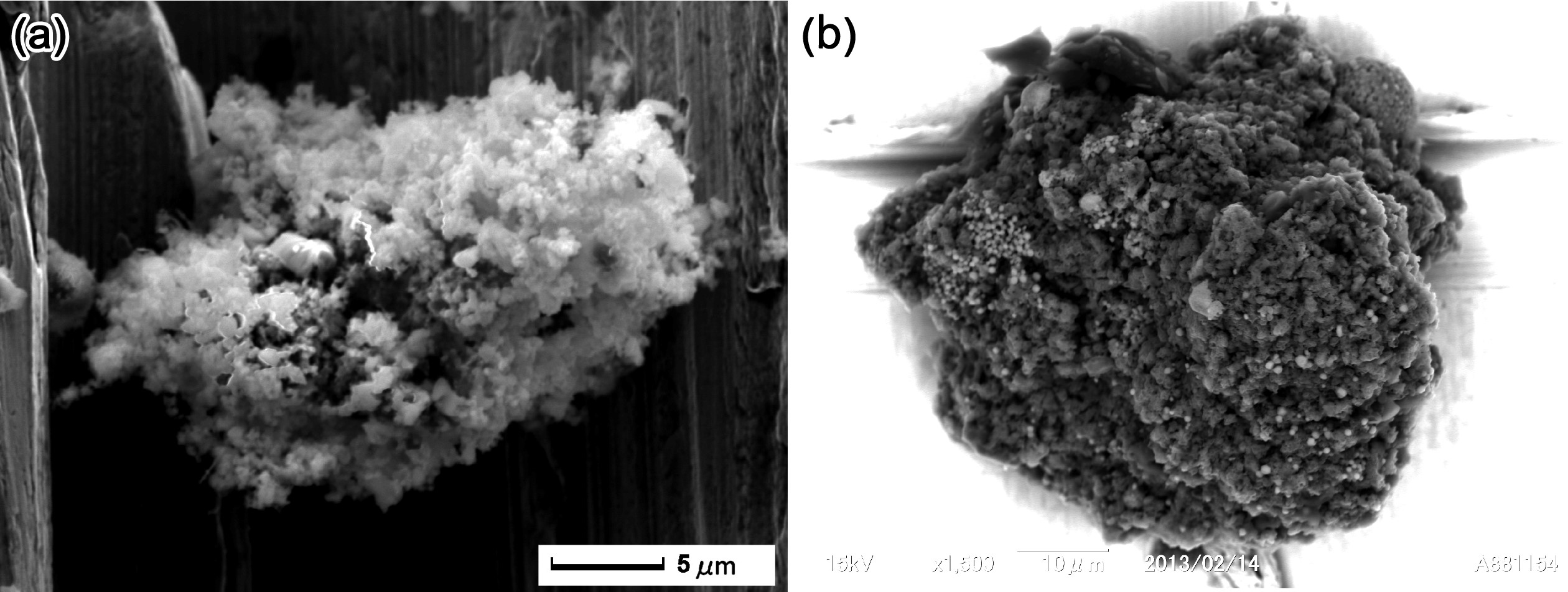

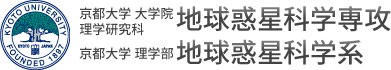

図2 南極のとっつき岬近くの裸氷帯から回収された宇宙塵(南極微隕石)の電子顕微鏡写真(反射電子像)。(a)スフェルール。(b)スコリア質微隕石(部分溶融したもののことです。なお,スコリアとはおもに玄武岩質の噴出物が発泡したもののことです。この種の微隕石の見かけがスコリアと似ていることから名付けられました)。(c)非溶融微隕石(加熱を受けていてもほぼ溶融していないものを一括してこのような名称で呼びます)。

(図1)を見ると,大気圏外で測定された値が大きいことが分かるかと思います。マイクロメテオロイドは地球には毎年4±2×104 tも衝突していると推測されています。それに比べて,南極の雪や氷から回収された宇宙塵(AMMs)の降下率は大気圏外の値の数分の一から約1割程度です。深海底泥中のスフェルールですと更に低い値になっていることがお分かりかと思います。大気に飛び込んできた地球外の塵のわずかしか地表に到達しておらず,多くは大気に突入した際に流れ星となって蒸発してしまっているのです。深海底泥から得られた値の中でオスミウムを使って得られた値だけが大気圏外で測定された値とほぼ同じです。これは,大気に飛び込んだ際に蒸発してしまった物質がふたたび超微細な数十 nm(1万分の1ミリより小さい)粒子として再び固体になったものも最終的には深海底にまで到達しているためだと考えられます。超微細な粒が本当に地表まで到達しているかを実際に確かめたいと思って実験の準備を国立極地研の研究者と検討しています。

惑星間空間に存在する塵はどこで生まれたか

太陽系内の太陽から遠いところで発生した塵はさらに太陽系の内へ内へと移動していきます。この地球軌道より内側に入っていった塵が太陽光を散乱しているのが冒頭でふれた黄道光です。黄道光が常に存在すると言うことは,塵は太陽系のどこかで供給されなくてはいけません。こうした塵の発生源は2つ考えられています。それらは彗星(ほうき星)と小惑星です。彗星は2種類あるとされています。ひとつは太陽系形成初期に木星から土星付近に存在していた氷を多く含む小天体(岩石質の物質,氷,有機物からなる天体)が,木星や土星の軌道変化によって太陽系のはるか遠方に放り出され,時折太陽近傍にまで戻ってくるものとされている長周期彗星です。もうひとつは,海王星より遠くに存在していた氷を多く含む小天体の軌道が変化して太陽の近くにまでやってくる軌道に変化したとされる短周期彗星です。彗星は太陽に近づくと,多量に含まれる揮発性物質と共に塵を放出します。これらが太陽光を散乱し,ほうき星の名の由来になった尾となります。揮発性物質がイオン化した尾もできます。小惑星は,火星と木星の軌道の間に存在する多数の小天体のことです。昨年11月の時点で60万以上の軌道の確定した小惑星が見つかっています。時には小惑星同士の衝突が起き,その際に多量の塵が発生することが観測されています。塵の2つの供給源のどちらが主なのかについては長年議論がありました。以前は小惑星の衝突に起因する塵が多くを占めるとされていましたが,近年の研究では塵の大部分は短周期彗星起源であろうと考えられています。

宇宙塵は隕石を小さくしたものではない

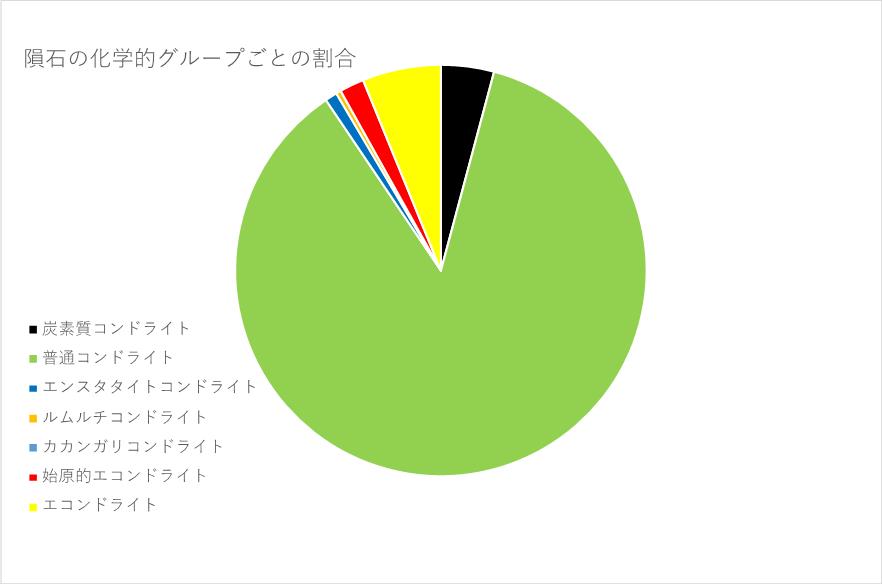

宇宙塵よりもずっと大きな地球外物質は昔から知られています。それらは隕石といいます。2021年1月の時点で7万個近くの隕石が同定されています。普通コンドライトとよばれる種類の隕石が全隕石の約85%を占めます(図3)。2010年に小惑星イトカワからはやぶさ初号機が持ち帰った試料は普通コンドライトの一種とほぼ同じ物質でした。あとの話で関わってくる炭素質コンドライトとよばれる種類の隕石は全隕石の約4%を占めます。

図3 各種の隕石が占める割合。2022年1月の時点でのデータによる。

隕石と宇宙塵の大きさの境界は2 mmです。なお,1µm(マイクロメートル,あるいはミクロン)とは1/1000 mmのことです。隕石が7万近くも見つかっているのならば,わざわざ微小な塵を研究しなくてもよいのではないかと思うかも知れません。ところが,宇宙塵は隕石を細かく砕いただけの物質ではないのです。大きさ200 µm位までの宇宙塵においては,隕石では85%もの割合を占めていた普通コンドライト隕石によく似た物質の割合はぐっと下がって,5から15%しかありません。その代わりに最も多くを占めるようになるのは,炭素質コンドライト隕石の一種のCMコンドライトとよばれる隕石に似た物質です。CMコンドライトは隕石全体の1%しかない隕石なのですが,これによく似たものが大部分を占めるようになります。

粘土ににた物質はどうやって作られたのか?

46億年近く前に太陽やその周囲を巡る惑星が作られた際に,惑星はより小さな天体が集まって成長していったと考えられています。そうした小さい天体のなかには惑星に取り込まれずに今日まで残ったものもあります。これが小惑星です。小惑星の材料となる物質は,太陽に近いところでは岩石質の物質がほとんどであったと考えられています。ところが,太陽から遠いところでは,岩石質の物質だけでなく,氷や有機物も集まったと考えられています。そのような岩石質の物質と氷や有機物も集まって天体が作られた後に氷が溶けて石と反応して,粘土に似た物質が多量に作られた小惑星がたくさんあるという証拠が小惑星の観測から知られています。CMコンドライト隕石(図4a)はそのような小惑星起源の物質とされています。

更に小さい宇宙塵はどんなものなのか?

もっと小さな宇宙塵では,もう,隕石とは全く異なる物質ばかりになります。こうした特別に小さい宇宙塵は,1970年代から高さ20 kmの成層圏で特殊な飛行機を使って回収されてきました。この宇宙塵のことをInterplanetary dust particles (IDPs)とよび,平均的な大きさが10から15 µmしかありません。日本語に訳すと惑星間塵となりますが,今まで見てきた宇宙塵も皆惑星間塵ではあるので,区別するためにここではIDPとよぶことにします。なお,成層圏とは地球の大気のなかで,高度10km程度から50 km程度までの範囲のことをいいます。ジェット旅客機は成層圏の一番下の方を飛行しています。

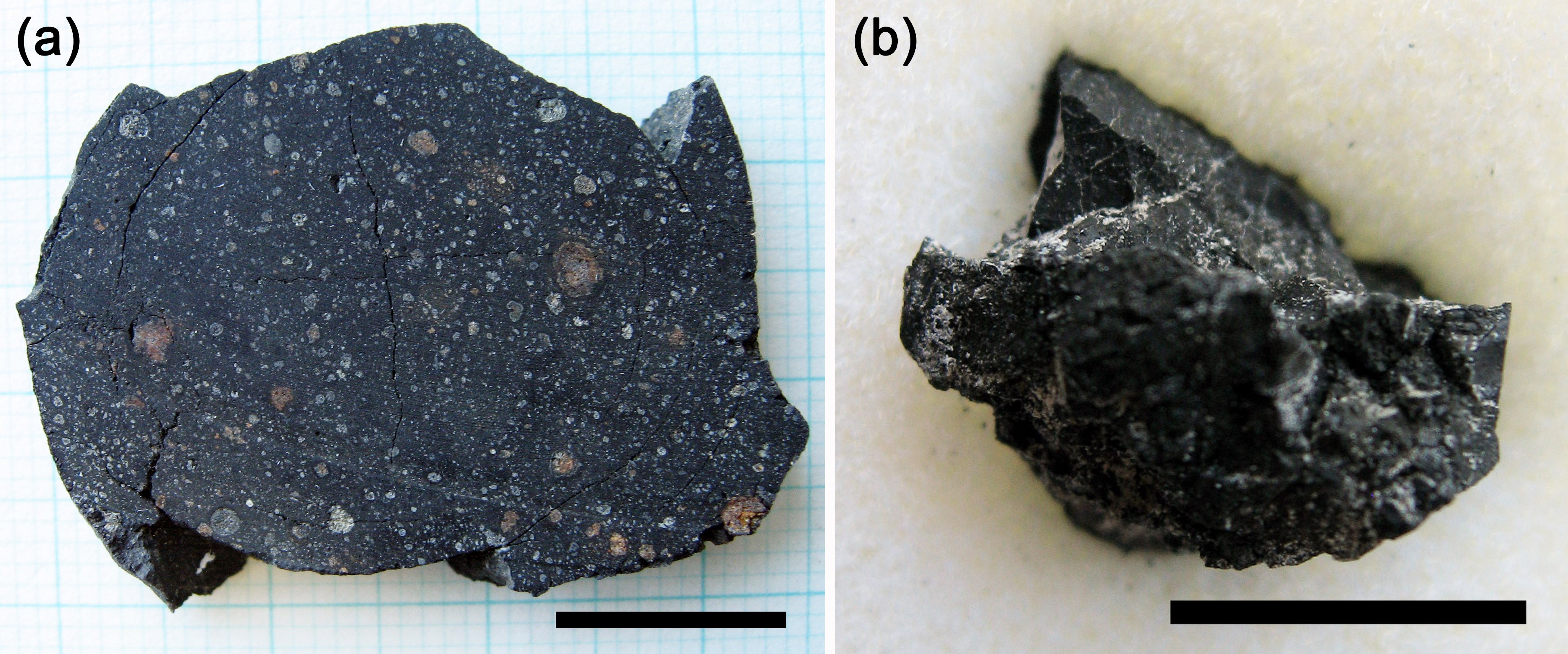

IDPには,どのようなものからなるのでしょうか。IDPはその化学組成と表面の組織から,CP IDPとCS IDPに大別されます。1 µmすらない非常に細かな物質の隙間だらけの集合体で,全体としてはコンドライト隕石に似た化学組成を持っているものがCP IDPです。他方,もっとち密な集合体であって,全体としてはコンドライト隕石に似た化学組成を持っているものがCP IDPです。隕石にはCP IDPに似た物質だけからできているものはありません。ここでは詳しいことは述べませんが,いろいろな状況証拠から,CP IDPは,彗星起源の塵ではないかといわれています。 CS IDPは粘土に似た物質を大量に含みます。先ほどのCMコンドライト隕石と同様に,CS IDPは岩石質の物質と氷や有機物が集まって天体が作られた後に氷が溶けて石と反応して,粘土に似た物質が多量に作られた小惑星起源の物質と考えられています。CS IDP の2割ほどが,隕石の中でもっとも太陽系の化学組成を代表するといわれているCIコンドライト隕石(図4b)に似ています。CIコンドライト隕石は7万近く隕石があるうちで9つしか知られていません。CS IDPの8割はCIとは少し異なる物質からできています。そして,CP IDP,CS IDPともども,隕石よりも有機物をずっと多く含みます。氷も有機物も揮発性の物質なので,隕石よりも太陽から遠いところにいた天体起源だろうと考えられています。

図4 CMコンドライト隕石とCIコンドライト隕石の画像。(a)マーチソンCMコンドライト隕石。地球外有機物が最初に発見された隕石として知られています。(b)イブナCIコンドライト隕石。白っぽい物質は地球大気や大気中の湿気と隕石が反応してできた物質です。スケールバーは1 cm。

彗星起源宇宙塵を南極の雪から発見する

CP IDPは非常にもろいので,地表に落下するとすぐに壊れてしまうため地表で手にすることはできないと長いこと考えられてきました。私と共同研究者達は,南極のドームふじ基地の近くで採集された雪から宇宙塵を探しました。ドームふじ基地は,海岸から1000 kmも離れていることから沿岸部に露出している岩石や南極で活動する人間の影響は非常に低いです。また,高度が3800 mもあるところに基地があるため最高気温が−30℃にしかならないので,宇宙塵が落下して数年くらいの間ではいわゆる風化の影響はほとんどありません。また,年間の降雪量が10 cmしかないため,雪に含まれている宇宙塵を探しやすいという利点もあります。そして,彗星塵とされるCP IDPと外見だけでなく,構成物も全く同じ宇宙塵(AMM)を多数見つけることができました(図5a)。もちろん,CS IDPと同様の宇宙塵(AMM)も多数見つけられました(図5b)。これらをあわせて全体の約8割を占めていました。(図2)に示したAMMでは,大気圏突入時の加熱の影響を強く受けたものが全体の6割以上を占めていましたが,そういうものは全体の2割しかないということになります。改めて丁寧に調べると,氷に含まれているAMMからもCP IDPと同様の宇宙塵(AMM)を1000個に1個くらいは見つけられました。

図5 ドームふじ基地近くの雪から回収された宇宙塵。(a)CP MM(CP IDPが地表にまで到達したもの)。(b)Hydrated fine-grained AMM(CS IDPが地表にまで到達したもの)。

この研究により,彗星起源の塵を地表でも回収することができることが明らかになったわけですが,それだけでなく, NASAに申請して成層圏から回収されたIDPを分けてもらわなくても彗星起源の塵の研究を行うことができることが示されたのです。ただ,雪を融解ろ過してフィルター上に残った微粒子から宇宙塵を探すため,冷水とはいえ水に触れているので何らかの変化が起きているはずだ,IDPよりAMMの方が大きいため大気圏突入時の加熱の影響が強いはずだ,よって,AMMはIDPよりも価値の低い試料であるとアメリカの研究者が主張しはじめました。このため,私と共同研究者達は,雪を凍結乾燥(いわゆるフリーズドライ)して,その残留物からAMMを回収しています。そして,それらがIDPとくらべて研究上の価値が勝るとも劣らない試料であること,雪を溶かしても本質的な変化は起きていないことをデータで示そうとしています。ここは相手を納得させなければなりません。

塵から始まる新しい太陽系の科学

地球にやってくる地球外物質は,大きさによって明らかな物質的違いがあるのはなぜでしょうか?普通コンドライトは岩石質の物質で, CM(やCI)炭素質コンドライトは粘土ににた物質でした。後者の方がずっと壊れやすいだけでなく,破壊されたときに小さなかけらをより多く発生するという性質があります。さらに,彗星は太陽に近づいた際にもともと砂粒位より小さい塵を多量に発生させます。これらのことから,大きな地球外物質には普通コンドライトのような岩石質の物質からなる小天体(小惑星)の物質が相対的に多くなり,ある程度小さい地球外物質には,CM(やCI)炭素質コンドライトのような粘土っぽい物質からなる小天体起源の物質が相対的に多くなり,さらに小さな地球外物質では,彗星起源の物質が相対的に多くなるという傾向を説明できるでしょう。

約46億年前に太陽系が作られたときに,岩石質の物質,氷,有機物が集まってできた小天体のうちで,あるものは氷が溶けてしまい,あるものは氷が溶けなかったのはなぜでしょうか?氷を溶かすには熱源が必要です。熱源には自然に存在していたある種の放射性物質(特に26Al)が有力視されています。26Alを含む岩石質の物質が,氷,有機物とともに天体を作るのに時間がかかってしまうと26Alが26Mgにどんどん変化し減るため,天体形成後に温度が十分に上昇しなくなることが考えられます。また,26Alを含む岩石質の物質の量が少なかったり,小さな天体しか形成できなかったりした場合も, 温度が十分に上昇せず氷が溶けなかった可能性があるでしょう。こう考えると,氷や有機物も集積して作られた小惑星と彗星の境界は明瞭には引けないのではないかという気がしてこないでしょうか。

天文学的には,小惑星と彗星の違いは質量放出があるかどうか,いいかえると,天体から明らかに物質が放出されているかどうかで区別されてきました。しかし,小惑星とされてきた天体から質量放出が見いだされたり,彗星のような軌道を持つのに質量放出が見つからなかったり,あるいは,小惑星のような軌道を持つのに時に質量放出をするものが見つかったりしています。さらに,NASAのOSIRIS-REx探査機が観測と試料回収を行った小惑星ベヌー(ベンヌと表記されている場合もあります)のように,探査機が観測している間に質量放出が確認された小惑星も出てきました。逆に,太陽の周りを長いこと周回している短周期彗星の中には,表面に粘土に似た物質が存在するらしいというデータも得られています。こうした天文学的データは,小惑星と彗星の境界は明瞭ではない事を示しています。

ところが,隕石や宇宙塵の研究者の多くは,CP IDPは彗星塵,CS IDPは小惑星塵であるという世界観から抜け出ることができずにいます。数年前から,私は隕石や宇宙塵の分析を行っている研究者と太陽系天文学の研究者の方々と一緒になって小惑星と彗星について学際的な研究を始めました。この研究では,単に小惑星と彗星の区別が明瞭ではないということを示すというだけではありません。近年,天体力学的な研究によって,太陽系の巨大惑星の軌道は太陽系初期に大きく変動した可能性があること,それによって太陽系小天体の軌道は大きく乱された可能性があることがいわれています。その考えによると,現在の太陽系で小惑星が集まっている場所である小惑星帯は,太陽系のかなり広い範囲で形成された天体のはきだめのようなものである可能性があります。この考えが妥当か否かを分析観測の両面から明らかにしたいと思っています。

おわりに

長々とした話に最後までお付き合い下さいましてありがとうございました。隕石と宇宙塵は大きさが変わるにつれて違う天体についての情報を持っていること,大が欠けても小が欠けても,太陽系の歴史をひもとくというジグソーパズルは完成しないということを感じていただければ幸いです。

MENU

MENU